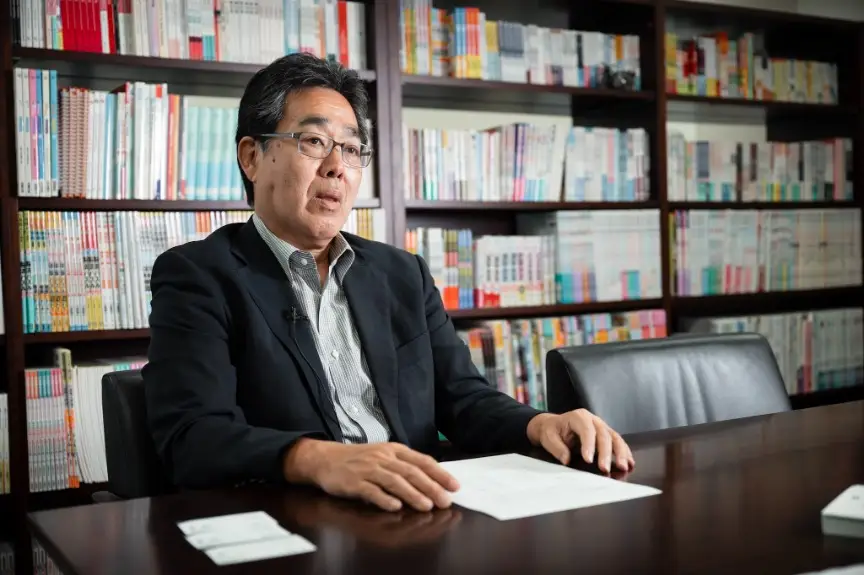

音読は脳の活性化や認知機能改善に有効とされる一方で、その方法や媒体によって効果に違いは出るのだろうか。特に、近年はスマートフォンやタブレットなどのデジタル端末で学ぶ人が増えており、「紙」との違いが気になる人も多いはずだ。今回は、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授に、デジタル環境における音読の効果、そしてシニア層が学習するうえでの注意点や本質的な学び方について話を伺った。

第2回を読む

脳トレ目的なら、紙でもデジタルでも効果は同じ

スマホやタブレットなど、デジタル環境での音読は、紙と同じ効果があるのか。それとも違いがあるのか。川島先生はこう明快に答えた。

「ただ単に脳トレの効果を求めるために音読をするという場合には、デジタルであっても紙であっても、その効果はほぼほぼ等価です。差はないと思ってください」

つまり、「声に出すこと」自体による脳の活性化という観点では、紙とデジタルに大きな差はないという。 しかし、「学習目的」では紙が圧倒的に優れている 一方で、学習の定着や理解を目的とする場合、話はまったく別になる。

「それを読むことによって、学ぼうと思ったときには、デジタルでは学ぶことはほぼほぼできません。これは科学的に全て証明が終わっています」

川島先生によれば、学習効果については「紙の方が優れている」ということが、長年の研究で明確になっている。

「かなり古い長い歴史がある研究で、明らかに紙のコンテンツでないと学習効果が低いということは明確になっています。そのため、学ぶためにやるのか、脳のトレーニングにやるのか、その違いによってデジタルの使い方も変わってきます」

「便利だから使う」は間違い。 「今はタブレットもあるし、便利だから…」と、つい手に取りがちなデジタル学習。だが川島先生は、「目的に合った道具選びがされていない現状」に問題があると指摘する。

「古くからの研究で分かっていることで、我々の知識がなかっただけというか、デジタルが出てきたときに、今道具があるから使おうという一番タチの悪い考え方をみんながしちゃったんですね」 「何かをする目的があって、そのために道具をどう使うかという正しい考え方を誰もしなかったというところが、大きな間違いを犯したところだと思います」

シニアのデジタル学習が陥りがちな落とし穴とは?

では、シニア層がデジタル教材を使って学習を行うことには、どのような注意点があるのだろうか?川島先生は、改めてこう語る。

「やはり脳トレという部分では、デジタルのものを使ってもいいけれども、学習というのは紙にしていかないと、多分時間とお金の無駄になると私は思っています」

この発言からも、「何のために学ぶのか」を見失わずにツールを選ぶことの重要性がうかがえる。

デジタルは「補助的な道具」として考えるべき

学習効果を最大化するには、「便利だから」「スマホで完結するから」といった視点ではなく、学ぶ目的に応じて使い分けることが必要だ。

脳を鍛えるのか、知識を定着させたいのか――。その目的に応じて、「紙」と「デジタル」の役割を明確にすることが、今後ますます重要になってくる。

【次回予告】

第4回|続けるにはどうする? 音読を習慣化するための“脳科学的なコツ”